| "Nada podemos esperar sino de nosotros mismos" | SURda |

|

05-03-2018 |

Uruguay : Castigo (razonable) o barbarie

Anibal Corti

La opinión pública y la muerte de Florencia Cabrera

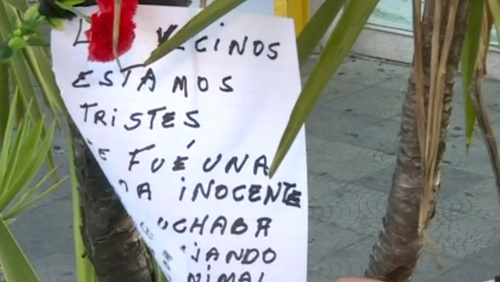

Aunque el inicio del año ha sido particularmente violento, el hecho que sin dudas ha conmocionado de forma especial a la opinión pública es la muerte por la espalda de Florencia Cabrera, empleada de un supermercado del barrio La Blanqueada, durante un atraco en el que también resultó gravemente herido José Enrique Sánchez, el guardia de seguridad del lugar. El asesino, Christian Pastorino, se suicidó, como se sabe, días más tarde al verse rodeado por la policía.

Se ha dicho que no hay que hacer política con un suceso de estas características. Política menor o política partidaria, debe entenderse. Sin embargo, se trata de un hecho eminentemente político. Y mucho peor que someterlo a la política de baja estofa sería sustraerlo por completo del ámbito que le es natural, como si se tratara de una mera desgracia provocada por la ira de los elementos o alguna otra fuerza cósmica.

Porque Florencia Cabrera no volvió a su casa no porque el agua o la tierra la tragaran. No la mató una máquina o un árbol. No murió por la acción ciega, irreflexiva e implacable de la naturaleza o por azar, sino por la acción de los seres humanos. Y todo cuanto atañe a la acción de los seres humanos cuando no están en la intimidad de su hogar –y a veces también cuando están allí– es por definición un asunto político.

Se ha dicho que le ocurrió una desgracia, que no tuvo suerte. No tener suerte es que a uno le toque una enfermedad grave en la lotería genética. Sufrir una desgracia es que a uno lo parta un rayo. Hablar de su muerte como si hubiera sido una mera desgracia no solamente es equivocado desde un punto de vista conceptual, sino que también es inconveniente desde un punto de vista político, en el sentido más amplio de la palabra.

Porque si el asesino es tratado como una fuerza natural, como si fuera un cáncer, o una plaga de langostas, o un tornado, o un terremoto, entonces la solución al problema sería estrictamente técnica. Un cáncer se extirpa, una plaga se aniquila, un tornado o un terremoto, fenómenos difíciles de anticipar, pueden ser minimizados hasta cierto punto en sus efectos. Todos esos son asuntos técnicos, no políticos.

Es muy comprensible que haya reticencia a ver como un agente moral a un individuo que mató a sangre fría a una trabajadora cuando huía del lugar del atraco, que además intentó matar en el piso al agente de seguridad, que ya había sido reducido y por lo tanto no representaba una amenaza, que dos meses antes había matado a su pareja, que llevaba a su hijo de seis meses en brazos, de cuatro disparos en el comedor de su propia casa, y que se sospecha había matado a una tercera persona, además de otros delitos. No es insólito que muchos tengan reservas al respecto y que prefieran ver al responsable de estos actos más bien como algo parecido a una enfermedad tropical, un enjambre de insectos o una catástrofe natural: algo que, en definitiva, debe ser neutralizado o, por lo menos, mitigado en sus efectos deletéreos.

Esta perspectiva es bastante común en personas cuya sensibilidad política está más bien inclinada hacia la derecha. Pero ver al asesino de ese modo, para el caso, no es esencialmente distinto que verlo como una especie de autómata, alguien completamente condicionado por las circunstancias que rodearon su vida, una perspectiva con la que se sienten cómodas muchas personas cuya sensibilidad política está más bien inclinada hacia la izquierda.

En efecto, la idea de que una persona está condenada por las circunstancias sociales, culturales o económicas de su existencia a ser lo que es, equivale a considerarlo esencialmente como un dispositivo mecánico. Y lo que toca, también en este caso, es tratarlo como a una entidad movida por un impulso irreflexivo.

Uno no tiene que ser un determinista estricto, bien es cierto, para admitir que seguramente haya factores genéticos, sociales o culturales que afectan las conductas de los individuos. Pero el castigo penal opera en los intersticios: allí donde la conducta no está plenamente determinada por esos factores, porque, si todo lo determinaran, el castigo no tendría sentido: sería una pura venganza irracional; o peor: un completo absurdo. El castigo y la atribución de agencia moral son dos caras de una misma moneda. No se castiga a un animal violento –un perro desbocado, pongamos por caso–; se lo sacrifica. El castigo solamente tiene sentido cuando se aplica a agentes que reconocemos como esencialmente similares a nosotros en nuestras motivaciones y en nuestra capacidad reflexiva.

Esto, más o menos, es lo que Protágoras le dijo a Sócrates, según puede leerse en el diálogo platónico que lleva el nombre del primero de esos dos ilustres filósofos de la Antigüedad. Protágoras recorrió el mundo griego enseñando que la virtud puede ser adquirida, o sea, que las personas pueden ser moralmente reformadas, algo de lo que inicialmente Sócrates no estaba muy seguro. Protágoras le dice: “reflexionar, Sócrates, acerca del valor que tiene castigar a los malhechores (…) te hará ver que los hombres creen que es posible adquirir la virtud. Porque nadie castiga a los malhechores con la atención puesta en el hecho de que (…) hayan delinquido, excepto quien ejerza irracionalmente la venganza, como una bestia. El que intenta castigar en forma racional aplica el castigo no a causa del crimen cometido, pues no conseguiría que lo que fue dejase de ser, sino con vistas al futuro. Para que no obren mal de nuevo ni éste mismo ni otros. (…) Y si lo hace con esta intención, es porque piensa que la virtud es enseñable” .

Es verdad que, en los hechos, prácticamente no aplicamos el castigo penal con la intención que señala Protágoras. A veces lo que pasa por castigo penal es simplemente una venganza institucionalizada, una forma más o menos aséptica de revancha. Otras veces es sólo una solución técnica, un mecanismo para neutralizar o incapacitar al delincuente, análogo a la respuesta que puede suscitar la aparición en un organismo de un tumor canceroso. También funciona en los hechos –o así se pretende, al menos– como un mecanismo para infundir el miedo en los potenciales delincuentes, como un instrumento de disuasión.

Sin embargo, Protágoras no parece estar del todo equivocado. Ninguna de esas tres cosas parece constituir propiamente un castigo: ni la venganza, ni la incapacitación, ni la disuasión. Parece razonable suponer que el castigo propiamente dicho sólo puede estar motivado en el ideal de reforma moral. Esto es consistente con una cosa que de hecho hacemos: distinguir entre el castigo de aquellos que son declarados imputables –y por lo tanto, podríamos decir, moralmente reformables– y el tratamiento diferente que reciben aquellos declarados inimputables –y por lo tanto, podríamos decir, no reformables–.

La génesis del delito es un fenómeno complejo que estamos muy lejos de entender. Si alguien le dice que sabe por qué ocurren los delitos, no le crea: muy probablemente no sepa de lo que habla. En cualquier caso, el motivo por el que debe existir el castigo penal, al menos en el sentido de Protágoras, no es para combatir el delito, sino para que no exista impunidad. Mediante el castigo se le comunica al delincuente el repudio que la comunidad siente por sus actos. Aquí es donde, quizás, quede más claro por qué el asunto del castigo es un asunto político. Lo que trasmite o debería trasmitir el castigo es lo que queremos ser –lo que aspiramos a ser–, no necesariamente lo que somos. Aspiramos a que las mujeres no sean asesinadas de cuatro disparos en el comedor de sus casas, ni de ninguna otra manera ni en ninguna otra parte. Y así por delante.

Por ello el castigo tampoco puede ser brutal, como desgraciadamente suele ser el caso. Porque, si a través del castigo pretendemos comunicar una censura moral e iniciar algún tipo de diálogo con el delincuente, no puede tomar la forma de una mera venganza canalizada institucionalmente, a riesgo de que el mensaje no sólo no se entienda sino que resulte negado a través del propio acto que intenta afirmarlo.

O elegimos profundizar el modelo de exclusión penitenciaria, buscando incapacitar por períodos más largos, lo que supondría construir unas cuantas cárceles más de las existentes, porque con las actuales no va a ser suficiente, o quizá podría considerarse la posibilidad de cambiar de modelo. Se podría empezar a probar, tentativamente, otras modalidades de castigo (prisión en suspenso, trabajos comunitarios, etcétera) con los criminales menos peligrosos. En cualquier caso, a los más peligrosos sería deseable que la policía los atrapara antes de que se convirtieran en asesinos múltiples, porque si no va a ser muy difícil convencer a la gente de que, no ya el socialismo ni nada de eso, sino la mera convivencia pacífica es preferible a la barbarie.

Fuente: https://brecha.com.uy/castigo-razonable-barbarie/

Mano dura

Hoenir Sarthou

Hasta donde sabemos, dos mujeres muertas, un hombre (el guardia de seguridad) gravemente herido, y el responsable de los hechos suicidándose tal vez demasiado oportunamente cuando se supone que iba a ser capturado por la policía, que ahora sí, en medio del escándalo público por el asalto en La Blanqueada, muestra que puede ser eficaz cuando quiere.

Si eso fuera todo, sería horrible. Pero está lejos de serlo. En el mismo fin de semana, en otro barrio más pobre, fueron muertas otras dos personas, dos muchachos jóvenes, cuyas muertes causaron, al parecer, una nueva asonada con robos y daños a vehículos en plena Avenida Italia.

A eso tenemos que sumarle el goteo constante de muertos y heridos en asaltos o rapiñas y el centenar largo de muchachos jóvenes asesinados cada año en hechos que se rotulan como “ajustes de cuentas”, las periódicas asonadas en barrios pobres, las familias humildes expulsadas de sus casas por bandas de narcotraficantes, familias a las que el Estado, en lugar de hacerles justicia, les ofrece reubicarlas en otro barrio. Y, sobre todo, el hecho asumido de que en ciertos barrios el poder lo ejercen bandas de delincuentes.

Se equivoca doblemente quien suspire de alivio por la muerte de “el Kiki”. Por un lado, porque murió en un episodio poco claro que, en lugar de aportar garantías, deja dudas sobre las circunstancias de su larga “profuguez”, desde noviembre del año pasado, y sobre la celeridad de su ubicación y muerte en febrero. Pero sobre todo se equivoca porque –ojalá esté yo en un error- para muchos gurises de zonas económica y culturalmente marginadas, la vida del Kiki, en lugar de una advertencia, puede ser un modelo a seguir: vida rápida, dinero fácil, no agachar la cabeza, el temor o el respeto de pares y vecinos, fama mediática y un final de película.

Lo que acabo de decir puede molestar o resultar incomprensible para muchos lectores. ¿Cómo creer que una muerte violenta a los 22 años, tras dejar un tendal de víctimas y delitos, puede ser un destino envidiable?

La incomprensión o el rechazo de esa afirmación son una de las aristas de este problema. Justamente porque la marginación social viene siendo tratada –desde que es tratada- con cabeza de clase media. Las políticas sociales son pensadas desde la postura vital de quien cree que la única consecuencia de varias generaciones sin dinero, sin educación y sin inserción laboral, es la pobreza.

La pobreza es el inicio, pero muchos años de pobreza, de privación educativa y de ausencia de hábitos de trabajo producen otra cosa: marginalidad cultural, una subcultura que tiene muy poco contacto con la escala de valores y los propósitos vitales de las clases medias integradas y relativamente educadas.

Por eso, dar dinero y recursos materiales, o incluso el mero abrir posibilidades de educación y trabajo precario no produce los resultados esperados. Es lógico. Hay sociedades en que las cabras y los huesos incrustados en las orejas son signos de prosperidad y poder. Pero a nosotros, habitantes del Uruguay urbano, un regalo de cabras o de huesos para las orejas nos resultaría absurdo, inútil y probablemente incómodo. ¿Por qué pensar que la física o la literatura francesa le parecerán útiles a un chiquilín cuyos padres y hermanos mayores son casi analfabetos y en cuyo barrio manda una banda de narcos que, sin educación ni trabajo, visten ropa de marca, usan celulares de última generación y disponen de autos lujosos? ¿Cuántas de esas cosas podría comprar con el sueldo de empleado o de guardia de seguridad de un supermercado, que son los trabajos más a su alcance?

Dos de cada tres gurises uruguayos no completan ningún tipo de enseñanza secundaria. Cada vez que se ajustan las clavijas con las asignaciones familiares, “salta” que diez u once mil gurises desertaron de la escuela o el liceo. ¿Qué clase de sociedad nos auguran esas cifras?

Vivimos una fractura social de la que no tenemos antecedentes. Este país fue hecho por inmigrantes pobres y poco educados que llegaban con dos objetivos muy claros: trabajar y que sus hijos estudiaran. Justo lo que no se plantean hoy quienes revistan entre los sectores más pobres de nuestra sociedad.

Lo que estamos empezando a recibir es el resultado de un modelo económico que sólo mira a la inversión extranjera, desentendiéndose de los efectos sociales y culturales del trabajo, y de unas políticas sociales engañosas, pensadas para mantener calmados a los sectores excluidos por el modelo. Aunque, claro, esa calma es aparente. Tarde o temprano, la multiplicación de situaciones que requieren ayuda social hace imposible atender a todos, en especial cuando la prosperidad económica general, prometida y asegurada, falta a la cita.

Muchas voces –no sólo políticas y mediáticas, sino también anónimas, en la calle- claman por “mano dura” ante cada crimen de los que escandalizan a la opinión pública. La otra reacción típica es reclamar nuevas leyes pensadas para la situación que nos conmueve en ese momento. Si hay un asesinato durante un partido de fútbol, una ley contra la violencia en el deporte; si una mujer fue asesinada por su ex pareja, una ley contra la violencia de género; si se cometió un crimen múltiple en un supermercado, una ley especial contra los asaltantes de supermercados. Se olvida que, implícitamente, la condena de un tipo de violencia en particular conlleva un mensaje de permisividad para otros tipos de violencia.

En realidad no precisamos nuevas leyes (se han aprobado en cantidad y las cosas no cambian). Precisaríamos un cambio de modelo económico. Y sin duda precisamos un cambio radical en las políticas sociales.

Hasta hace poco tiempo, uno podía confiar a largo plazo en políticas que apostaran a la educación y al trabajo como vías de inclusión social. Pero el trabajo, sobre todo el no calificado, tal vez no sea una vía disponible por mucho tiempo más. Las nuevas tecnologías la reducen día a día. En suma, queda la educación, la enseñanza, como la principal y casi única estrategia para frenar y empezar a reparar la fractura social.

¿No se necesita mano dura, entonces?

Creo que sí. Pero no en el sentido en que se suele hablar de “mano dura”. Sin duda que los delitos deben ser prevenidos y castigados. Pero, ¿qué policía, que sistema de justicia, qué cárceles podrían contener a las decenas de miles de niños que se están criando al margen de los códigos legales y culturales sobre los que está edificada nuestra convivencia?

La “mano dura” policial o judicial actúa cuando ya se ha cometido delito. Cuando el robo o la muerte ya causaron daños irreparables. En cambio, nuestra sociedad actúa con mano enormemente blanda respecto a conductas que son la verdadera causa del problema.

Los padres que permiten o promueven que sus hijos deserten de la enseñanza, los que agreden a los docentes, los que observan impávidos o cómplices como sus hijos adolescentes ingresan una y otra vez a la justicia de menores, los que someten a sus hijos a regímenes de privación de cosas indispensables para su desarrollo físico y mental, son los verdaderos responsables de la situación de desintegración social en que vivimos. Ahí es donde el Estado (docentes, INAU, justicia, policía), sin necesidad de “operativos de saturación”, debería hacer sentir su poder de coerción.

Dos tercios de los chiquilines no completan el ciclo obligatorio de enseñanza. Eso es lo que debería causarnos escándalo y alarma pública. Pero no nos alarmamos. Ni los gobiernos ni nosotros. Nadie parece percibir que allí está el verdadero origen de la violencia. Sólo nos despertamos cuando aparece un “Kiki”.

Ahora, muerto “el Kiki”, se acabó la rabia. Ya podemos volver tranquilos a nuestras cosas.

¿Podemos?

Fuente: http://semanariovoces.com/mano-dura-hoenir-sarthou/

| Copyright © 2007 SURda All rights reserved. webmaster@surda.se | |